言語聴覚士(ST)は、言語や聴覚、摂食嚥下などの問題を抱える方々を支援する専門職です。最近は社会人や主婦の方々が新たなキャリアとしてSTを目指すケースが増えています。

この記事では、社会人や主婦から通信教育だけで言語聴覚士になれるのか、働きながら最短で言語聴覚士になる方法、必要な学歴、学費、よくある疑問などについて解説します。これからSTを目指す方はぜひ参考にしてください!

目次

1.言語聴覚士(ST)になるには最短何年?必要な学歴

日本言語聴覚士協会には、STになる方法として次のような記載があります。

言語聴覚士になるは、法律に定められた教育課程を経て国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。

言語聴覚士学会 言語聴覚士になるには

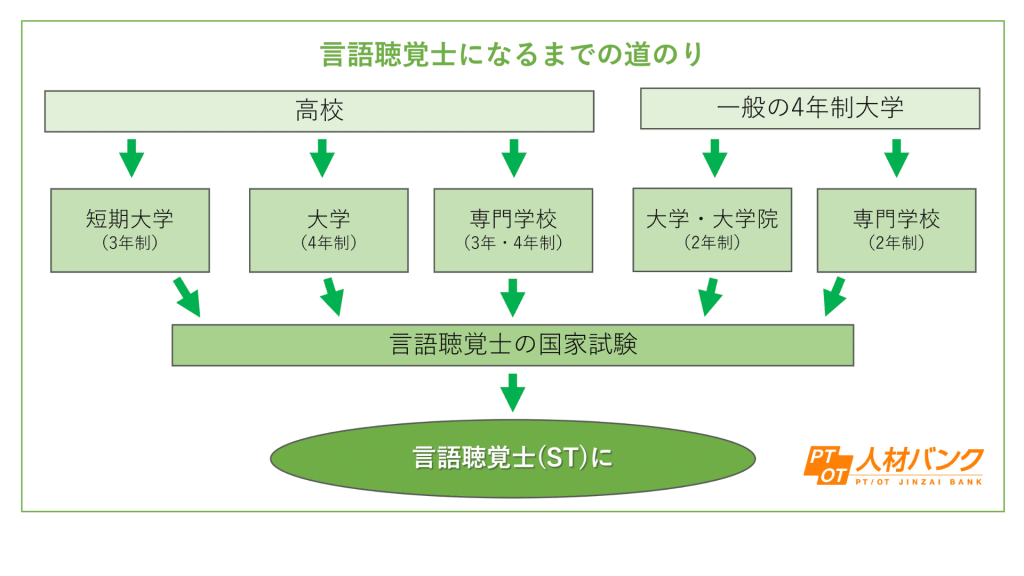

つまり、高校卒業者であれば目指すことができます(中卒なら高卒認定からスタート)。

STを目指す主なルートは以下2つとなり、4 年制大学卒業者の場合は最短2年です。同じリハビリ職である理学療法士(PT)や作業療法士(OT)は最短でも3年かかるため、PTやOTと迷われている大卒社会人の方におすすめです。

◆高校卒業者の場合:文部科学大臣が指定する学校(3~4年制の大学・短大)または都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所(3~4年制の専修学校)

◆4年制大学卒業者の場合:指定された大学・大学院の専攻科または専修学校(2年制)を卒業

以上が一般的なルートですが、言語聴覚士の養成に必要な一定の基準科目をすでに修得している方を対象とした1年制の指定校も存在します。また、海外で言語聴覚士に関する学位を取得した方は、厚生労働大臣の認定を受けることで受験資格を得ることが可能です。

現在日本で1年制の学校として認められているのは、大和大学白鳳短期大学部のみです。

(出典:厚生労働省 言語聴覚士法 第三十三条 (受験資格))

2.2年制の大学や専門学校の特徴

4年制大学を卒業後に進路を変えたい方や、社会人や主婦からSTを目指す方には2年制の大学や専門学校がおすすめですが、短大や専門学校同様、2年間で学科や実習の単位を取得するため、学業だけでも多忙です。ただし、大卒2年制で学ぶ方は資格取得意欲が高い人が多く、モチベーションが高い環境で学べるのが魅力の一つです。

3.働きながら言語聴覚士(ST)を目指すには?

働きながらSTを目指す場合には、昼夜間部・夜間部がある養成校に通う選択肢もあります。全国的に学校数が少なく、2025年現在夜間部の募集はなく、昼夜間部も3校のみとなっています。

昼夜間部は、平日は夜間、土曜日は昼間に受講するため、働きながら最短2年でSTを目指せますが、受験資格の条件は4年制大卒者であることです。

昼夜間部・夜間部でも、実習は昼間に実施されるため、実習期間中は仕事の調整が必要な場合があります。また、授業時間が限られている分、課題も多くなるため勉強時間の確保など注意が必要です。

住んでいる都道府県で養成校を探したい場合は、日本言語聴覚士協会の公式サイトを活用しましょう。通学時間帯や卒業見込みの学年に応じて検索できるため、自分に合った養成校を見つけることができます。

4.社会人や主婦が言語聴覚士(ST)になるには?

社会人や主婦がSTを目指す場合、事前に確認すべきポイントはいくつかありますが、養成校選びは特に重要です。

どの養成校を選ぶかは、STの資格取得だけを目的にするか、幅広い知識を学び直したいかで判断するとよいでしょう。

効率を考えると2年制大学や専門学校を選びたいところですが、学校数が少なく、通学できる範囲に学校がない可能性や、1年間で学ぶ知識量が多いため、学習面の負担が大きくなる点には注意が必要です。特に実習期間中に遠方まで通勤する場合などは、周囲の方々のサポートが必要になる場合もあります。

育児や介護との両立が必要な場合には、オープンキャンパスなどで実際に通学されている社会人や主婦学生の方にヒアリングして、判断軸を増やすのもよいかもしれません。

養成校について詳しく知りたい方は以下を参照ください。

言語聴覚士を目指す大学と専門学校の違い・学費・2年制の実情

5.通信教育だけで資格取得できる?

STの国家試験の受験資格を得るためには、文部科学大臣が指定する学校、あるいは都道府県知事が指定した養成所を卒業する必要があるため、通信教育での資格取得はできません。

また、国家試験の受験資格を得るためには、決められたカリキュラムの履修や、病院や施設での実習が必要であるため、通信教育だけではカバーできない部分が多くあります。

養成校で授業を行う講師は臨床経験が豊富なSTの先輩でもあります。STは活躍の場が幅広く、進路も様々ですので、受験資格を得る目的だけでなく、適切なアドバイスを受けながら、進路について考える大切な期間と言えます。

6.学費はどれぐらいかかる?

授業料ベースでみてみると、4年制大学の場合、私立で年間150万円程度、国公立で年間約50万円程度、3年制短期大学では年間約130万円程度、専門学校は年間約120万円程度、昼夜間は100万円程度とされています。

どの養成校を選んでも授業料以外に入学金や教材費、実習費、施設利用料などで50~70万円程度の費用が必要となります。

学費については以下でも触れています。学費も含めどの養成校を選べばよいか詳しく知りたい方は、参考にしてください。

言語聴覚士を目指す大学と専門学校の違い・学費・2年制の実情

7.まとめ

言語聴覚士(ST)は、医療・福祉分野で重要な役割を担う専門職であり、社会人や主婦の方々が新たに目指す職業として注目されています。

資格取得には、指定の教育課程を修了し、国家試験に合格する必要があります。通信教育だけでの資格取得は難しいものの、働きながら通学可能な養成校も存在します。学費や学習期間は学校によって異なるため、各自の状況に合わせた選択が重要です。この記事を参考に、言語聴覚士への道をぜひ検討してみてください!

PTOT人材バンクでは豊富な求人情報や転職に役立つ情報を取り揃えていますので、気になる方はぜひご相談ください!

PTOT人材バンクへのよくあるご質問

PTOT人材バンクご利用者様の声(口コミ)

言語聴覚士(ST)の求人・転職情報はこちら

関連記事

言語聴覚士(ST)の試験や就職に関するおすすめ記事をご紹介。