各協会の情報によると、言語聴覚士(ST)は、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)に比べると人手不足の状況です。その理由の1つに「国家試験の合格率が低いこと」が挙げられます。

では、言語聴覚士の国家試験合格率はなぜ低いのでしょうか。この記事では、直近のST国家試験の合格率と合格率が低い理由、第27回国家試験内容や試験対策についても解説します。

◆結果速報はこちら:

【結果】第27回言語聴覚士国家試験の合格率、合格基準など~2025年~

目次

1.直近の国家試験合格率

まずは直近のSTの国家試験合格率と、PTやOTの合格率との比較をみていきましょう。

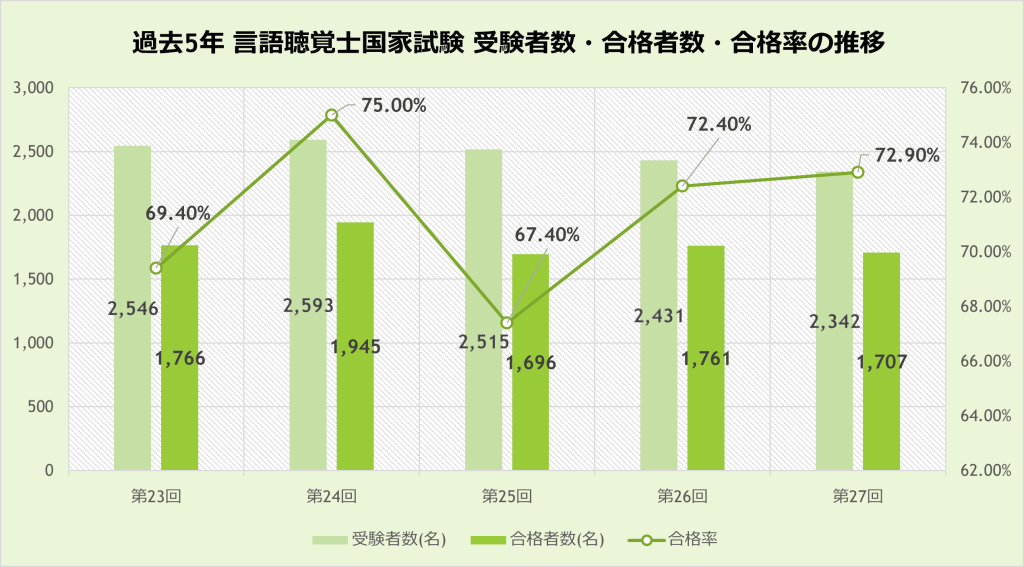

ST国試の合格者数と合格率(過去5年間)

国家試験の難易度は年によって異なるため合格率に幅がみられますが、合格者数は毎年2300~2500名前後、合格率は7割前後となっています。

| 年/回 | 受験者数(名) | 合格者(名) | 合格率 |

| 2025年(第27回) | 2,342 | 1,707 | 72.9% |

| 2024年(第26回) | 2,431 | 1,761 | 72.4% |

| 2023年(第25回) | 2,515 | 1,696 | 67.4% |

| 2022年(第24回) | 2,593 | 1,945 | 75.0% |

| 2021年(第23回) | 2,546 | 1,766 | 69.4% |

STとPT・OTの合格率の比較

言語聴覚士国家試験の合格率は、理学療法士、作業療法士と比べると低い傾向です。

| 職種 | 合格率 |

| 言語聴覚士(第27回) | 72.9% |

| 理学療法士(第60回) | 89.6% |

| 作業療法士(第60回) | 85.8% |

2025年度の比較より、理学療法士、作業療法士の合格率が80%台であるのに対し、言語聴覚士は70%台と10%近く差があります。

2.言語聴覚士(ST)国家試験の合格率はなぜ低い?

言語聴覚士(ST)国家試験の合格率はなぜ低いのでしょうか?考えられる要因についてまとめてみました。

試験範囲が広すぎる

試験科目を比較してみると、STの試験科目数が12科目の筆記試験であるのに対し、理学療法士(PT)と作業療法士(OT)は7科目の中から筆記試験と口述試験及び実技試験とされています。

| 年/回 | 国家試験 試験科目 |

| 言語聴覚士(12科目) | 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学 |

| 理学療法士(7科目) | 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む)、臨床医学大要(人間発達学を含む)及び理学療法 |

| 作業療法士(7科目) | 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む)、臨床医学大要(人間発達学を含む)及び作業療法 |

【言語聴覚士の国家試験科目】

| 基礎科目 | 医学総論、解剖学、生理学、病理学、内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学、形成外科学、臨床歯科医学、口腔外科学、臨床心理学、認知・学習心理学、心理測定法、生涯発達心理学、言語学、音声学、言語発達学、音響学、聴覚心理学、社会福祉・教育学 |

| 専門科目 | 言語聴覚障害学総論、失語症、高次脳機能障害、言語発達障害、摂食嚥下障害、音声障害、構音障害、吃音、聴覚障害 |

STの出題科目は基礎科目23科目と専門科目9科目であり、全範囲を一通り勉強したと思っていても、苦手な範囲や見落としてしまう箇所も少なからずあると思います。

科目によって出題数にも差があるため、得意科目でも1問しか出題されない場合や、苦手な科目が多く出題される場合もあり、全科目をバランスよく勉強するのはなかなか難しいのが実情です。

また、試験当日は午前と午後に分けて1日ですべての試験をこなします。試験時間は各150分で100問ずつ出題されるため、1問にかけられる時間は単純計算でも1分半程度になります。

緊張や時間経過に焦って問題を読み間違えてしまったり、制限時間いっぱいで答案用紙を見直す時間がない、見慣れない問題につまづいて最後の問題まで到達できないという可能性も十分にあり得ます。

国試対策にかけられる時間が少ない

STの就学期間は2~4年と学校により様々です。国試受験までには座学で必要な単位数を取得するほか、病院などの施設で実習を行う必要があります。

実習は1日のみの見学実習のほか、実際に評価を行う4週間の評価実習と、訓練立案・実施まで行う8週間の臨床実習があり、評価実習と臨床実習は4年制の学校であれば3年後期から4年生にかけて行われます。

時期については学校と施設での調整となり、一概には言えませんが、臨床実習は最終学年で行われることが多く、国家試験の勉強は臨床実習や就活、卒論など学校の課題と並行して行っていくことになります。

また、自分が実習に行っている間にも他の学生の授業は行われていますので、授業の遅れを補う必要もあります。

4年制の学校であれば、その時期にはある程度の知識を学び終え、授業自体が国試対策の内容になっていることも多く、新しい知識を学ぶというよりも復習しながら国試に備えていくようになります。 しかし、2年制や夜間などの学校では、就学期間が短い分、12週間の実習が占める割合が高く、実習の準備期間や試験期間なども考慮すると国試対策の時間が十分に取りにくいため、自主学習の成果に左右されやすいと考えられます。

国試対策の参考書が少ない

STは1997年に国家資格に認定され、1999年から国試が実施されていますが、先に挙げたように科目数が多く、特定の範囲に絞りにくいことや、出題者が毎年変わること、新しい治療技術や流行感染症に関する出題があるなど、出題傾向が変化します。

そのため、ST国試に関する参考書が少なく、とにかく過去問題集や模試の問題を解き、出題傾向を分析しながら関連する知識をつけていくという方法を取らざるを得ません。

国試浪人・再受験者の合格率の低さ

例年の合格率が70%程度ですので、残念ながら不合格となってしまった人たちは、翌年以降に再受験するかSTを諦めるかの選択をすることになります。

これまでの努力と学費などを考えると再受験を目指す人の割合が多いようですが、現役生に比べるとモチベーション維持の難しさや、国試に向けた最新情報を得る機会の減少など、再受験の場合の合格率はかなり低くなる傾向にあります。毎年発表される受験者数は現役生だけでなく、再受験の人数も含みますので、合格率はその両者から割り出された数値になります。そのため、全体としての合格率も現役生のみの数値に比べるとやや低い結果となります。

3.言語聴覚士(ST)の国家試験を受ける方法

ここまでで、言語聴覚士の国家試験合格率は他のリハビリ職と比べて低い傾向にあることがわかりました。では、合格率が低い試験に合格するにはどうすればよいのでしょうか。まずは試験内容について知ることが大切ですので、試験を受ける方法から解説していきます。

言語聴覚士国家試験の受験資格を得るためには、法律で定められた養成課程を修了する必要があります。

最短では高校卒業後に、文部科学大臣が指定する学校(3~4年制の大学・短大)または都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所(3~4年制の専修学校)を卒業するルートが挙げられます。

一般の4 年制大学卒業者の場合は、文部科学大臣が指定する大学・大学院の専攻科または専修学校(2年制)を卒業することで受験資格が得られます。

そのほかSTの養成に関わる一定基準の科目をすでに習得している者を対象とした指定校(1年制)もあります。また、外国で言語聴覚士に関する学業を修めた者の場合は、厚生労働大臣の認定が得られれば受験資格が取得できます。

(出典:日本言語聴覚士協会 | 目指せST(言語聴覚士) ST(言語聴覚士)になるにはどうしたらいいの?)

STの養成校については以下で詳しく説明しています。

言語聴覚士(ST)を目指す養成校の選び方~大学・短大・専門学校の違い~

全国のST養成校はこちら:日本言語聴覚士協会 養成校検索

4.言語聴覚士(ST)国家試験の内容

国家試験は厚生労働省から試験概要が発表され、願書の提出など学校の受験と同様の流れで受験の準備を進めていきます。

願書提出の際に必要となる書類の用意や受験手数料の振り込みなど重要な手続きがありますので、事前に確認しておかなければなりません。また出題される科目数も多いため、学校の課題など平行しながら効率よく勉強を進めていく必要があります。

出願から合格発表までのスケジュール

言語聴覚士国家試験は、1年に1回実施されます。例年、9月上旬に厚生労働省から試験の概要が発表され、11月下旬~12月上旬に願書提出、2月中旬に試験、3月下旬に合格発表というスケジュールになっています。合格者は厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページ及び公益財団法人医療研修推進財団ホームページにて発表され、国家試験合格後には免許登録の手続きが必要となります。2025年(令和7年)の第27回は2月15日(土)に試験、3月26日(水)14:00~合格発表が行われる予定です。

解答発表についてですが、正答は合格発表と同時に発表され、厚生労働省のホームページで確認可能です。出題内容に不適切問題や誤りがあった場合は、採点除外・全員正解等の処置がとられる場合もあります。試験実施直後に解答速報が出る場合もありますが、非公式のものとなります。

(出典:厚生労働省 | 言語聴覚士国家試験の施行)

試験会場

試験地は北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県及び広島県となっています。

来年以降受験される方は、事前に受験票で試験会場や入室時間を確認し、電車の遅延などにも対応出来るよう交通手段を検討しておきましょう。遠方の場合には試験会場近くに宿泊するなど余裕をもって試験を受けられるようにしましょう。

(出典:厚生労働省 | 言語聴覚士国家試験の施行)

試験形式・問題数・試験時間

試験科目は以下の通りです。

基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学

これら12科目の中から基礎科目100問、専門科目100問の計200問、マークシート形式の5択で出題され、採点は1問1点の200点満点です。試験時間は午前と午後それぞれ150分ずつとなります。

(出典:厚生労働省 | 言語聴覚士国家試験の施行)

合格基準・ボーダーライン

言語聴覚士(ST)国家試験の合格基準は、基本的には6割となる120点となっています。

難解な出題や不適切問題(解なしや複数正解)となる問題、マークミスをする可能性を考え、模擬試験の段階で過去問から出題される試験は正答率9~10割、養成校の先生が作成する模擬試験では7~8割程度とれる実力をつけておくと安心でしょう。

国家試験本番で最も重要なことは120点以上の合格点を取ることです。そのためには難しい問題や悩む問題にあたっても初めから時間をかけず、まずは最後の問題まで目を通し、確実に取れる1点を積み重ねていくことが大切です。

試験委員

委員長1人、副委員長1人、委員45人で構成され、2025年度(令和7年)の第27回は前年9月に発表されています。詳細は厚生労働省のホームページで確認することができます。

詳細については厚生労働省のサイトを参照ください。

厚生労働省 | 第27回言語聴覚士国家試験 試験委員名簿

試験を受けるための手続き

受験するためには、例年11月下旬~12月初旬の指定期間内に、必要書類(願書、証明写真、卒業見込証明書など)を公益財団法人医療研修推進財団に書留で郵送し、受験手数料34,000円を振り込む必要があります。

願書の氏名は戸籍に記載されている文字で記入する必要があるため、確認が出来るよう事前に用意しておくなど余裕をもって準備しておきましょう。

国家試験の概要については厚生労働省のサイトをご参照ください。

厚生労働省 | 言語聴覚士国家試験の施行

5.言語聴覚士(ST)国家試験の勉強方法

国試の問題は学校のテストのように科目別に分かれているのではなく、規定の科目全てを網羅する広い範囲の中から数問ずつ出題されます。学校の課題や実習などと並行して勉強を進めていくため、自分に合った勉強方法を見つける必要があります。この章では国試の勉強方法についてご紹介します。

国家試験の勉強方法

国家試験の勉強は問題量の配分や出題傾向を分析し、自分の得意分野と苦手分野も考慮しながら効率よく進めていくことが重要です。また、通常の試験のように新たな知識を覚えるのではなく、これまでに勉強してきた内容を整理し、関連づけて理解していくことがポイントになります。

各科目の問題配分や出題傾向の分析は、毎年発刊される過去問題解説集を使用して行います。また、学校で行われる模試もこの問題配分や出題傾向に沿った予想問題で作成されていることが多いため、模試の問題も積極的な活用をおすすめします。

問題配分は問題の1~200番までどの科目に当てはまるのか確認し、それぞれの問題数の割合を、各科目の勉強時間の配分の目安にします。

出題科目は12科目となっていますが、細かく見ていくとかなりの数になります。出題される問題は科目によって異なり、出題数の少ない科目は例年1~2問程度なのに対し、出題数の多い科目は7~8問程度になるためしっかり押さえておきたいポイントになります。

| 基礎科目 | 医学総論、解剖学、生理学、病理学、内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学、形成外科学、臨床歯科医学、口腔外科学、臨床心理学、認知・学習心理学、心理測定法、生涯発達心理学、言語学、音声学、言語発達学、音響学、聴覚心理学、社会福祉・教育学 |

| 専門科目 | 言語聴覚障害学総論、失語症、高次脳機能障害、言語発達障害、摂食嚥下障害、音声障害、構音障害、吃音、聴覚障害 |

| 出題数の少ない科目 | 病理学、生理学、リハビリテーション医学、吃音など |

| 出題数の多い科目 | 小児科学、精神医学、耳鼻咽喉科学、 形成外科学、臨床歯科学、口腔外科学、 臨床心理学、認知・学習心理学、生涯発達心理学、言語発達学、 失語症、高次脳機能障害、言語発達障害、 摂食・嚥下障害、構音障害、聴覚障害など |

出題傾向は、問題の科目を分類したのちに、よく出てきているキーワード(単語や疾患名、出題の仕方など)を見ていきます。また、毎年出題者も発表されていますので、それぞれの先生の専門分野や、書籍なども押さえておくと良いでしょう。

出題科目は幅広いですが、小児系や口腔系、心理系、脳神経系、聴覚系のように系統立てて分類すると重複する範囲を効率よく進められたり、疾患の発生機序や病態・障害などと関連付けて学習しやすく、全体像の理解や学習の効率アップにも繋がります。

その年に話題になった疾患や治療法など等にも触れてくる場合があるため、医療に関係するニュースもチェックしておきましょう。

近年国家試験対策向けのアプリもリリースされており、過去問に解答し、間違えた問題だけを繰り返し解き直すことができる機能や正解率が表示されるものもあるようです。また、対策法について書かれたブログやTwitterなどのSNSもあるようですので、それらも参考にしながら自分に合った勉強法を見つけるのも手かもしれません。

多くの学生が苦手とする科目の勉強法(言語学・音声学・音響学・心理測定法など)

科目数が多く、範囲も広い試験だからこそ取れるところは1点でも多く取っておきたい、苦手だからと切り捨ててしまうには問題数が多いなど、国試の勉強方法や時間配分など悩みも多いかと思います。この章では多くの学生が苦手とする科目の勉強法についてご紹介します。

言語学・音声学

言語学と音声学においてほとんど毎年出題されているのが「アクセント」の問題です。言語学で出題される場合は形態論(複合名詞)に絡め、形態素や語構造の出題が多く、音声学の場合は名詞・動詞(形容詞)・複合名詞のアクセントで出題されます。イントネーションの高低に関する出題も多く、共通語(東京方言)のアクセントで出題されるため、普段異なる方言を使用している場合は注意が必要です。

音響学

音響学は音圧の計算など計算が必要な問題が出題されるため、単位変換や計算ミスに注意が必要です。音響的特徴も良く出題されているので押さえておくと良いでしょう。

心理測定法

測定法特徴を整理して覚えておくことと、聴覚検査など他の科目の実際の検査やその測定法を使用する目的と関連付けて暗記しておくとイメージがわきやすくなります。

6.【2024年(第26回)より適応】出題基準と指定規則改定

医学や言語聴覚士(ST)の治療に関する情報は、研究や新しい技術・機器の出現などにより、少しずつ更新されています。そのため、国試の出題基準についても適宜、見直しがされています。

2023年3月には内科学のサルコペニア・フレイル、社会保障の地域共生社会・地域包括ケアシステム、最近普及し始めている最新型の補聴器・人工内耳をはじめとした聴覚障害の新しい機器や訓練技術についての項目が追加されるなど、高齢化により実際の臨床における言語聴覚士のニーズや、新たに普及してきたものに基づく改定がされており、2024年度(令和6年度)の第26回より適応予定です。

また今後、社会的な変化に合わせた出題基準の大幅な見直しで出題科目が追加されるとなれば、その科目も履修する必要がありますので、指定規則も改定される可能性もあります。指定規則の改定は養成校でのカリキュラムの変更を意味します。

しかし、もし指定規則が改定されたとしても、授業内容の検討や実習指導者の要件の見直し、さらに改定されたカリキュラムを受講した学生が国試を受験するまでには時間を要しますので、今すぐに国試の内容が大きく変わる、ということはないと考えられます。

(出典:医歯薬出版株式会社 言語聴覚士国家試験出題基準 令和5年4月版)

7.まとめ

今回は言語聴覚士(ST)の国家試験の合格率が低い理由、試験内容や勉強方法をご紹介しました。PTやOTに比べると合格率が低く難しい印象ですが、出題内容は基礎がしっかりしていれば十分に合格を狙うことができます。

本格的に国家試験対策を始める時期は実習の時期とも重なりやすく、学校の課題や試験もあるため集中しにくいとは思いますが、授業や復習をベースに早い段階からコツコツと進めていくことが合格への近道です。

試験直前には日程や会場なども十分に確認し、余裕をもって当日を迎えられるよう事前に準備して国家試験に臨みましょう。

学生の方からのご相談も可能です。就職活動に対するご不安や不明点がありましたら、PTOT人材バンクのキャリアパートナーに遠慮なくご相談ください。

PTOT人材バンクへのよくあるご質問

PTOT人材バンクご利用者様の声(口コミ)

言語聴覚士(ST)の求人・転職情報はこちら

【参照】日本言語聴覚士協会 言語聴覚士数の推移、日本理学療法士協会 国家試験合格者の推移、日本作業療法士協会 統計情報 日本作業療法士協会会員統計資料

関連記事

言語聴覚士(ST)を目指す方におすすめの記事をご紹介。