2025年2月24日(月)・25日(火)に第60回理学療法士国家試験が実施されます。国試の日程や概要、合格発表、過去の傾向、難易度などを事前に確認し、万全の準備を整えましょう!

◆結果速報はこちら:

【速報】第60回理学療法士国家試験の結果!合格者数、合格基準、合格率など

目次

1. 第60回理学療法士国家試験の日程と概要

第60回理学療法士国家試験の日程と概要は以下のとおりです。

試験日

- 筆記試験:2025年(令和7年)2月24日(月)・25日(火)※25日は口述試験・実技試験

(出典:理学療法士国家試験の施行 | 厚生労働省)

試験地

- 筆記試験:北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県、沖縄県

※口述試験・実技試験は東京都のみ(出典:令和7年 医政局所管国家試験 試験場(予定)一覧|厚生労働省)

受験願書配布期間

2024年10月下旬以降

願書は各養成校での配布以外に、郵送や窓口(理学療法士国家試験運営本部事務所、臨時事務所、厚生労働省の受付窓口)にて請求可能。

(出典:理学療法士国家試験の施行 | 厚生労働省)

合格発表

2025年(令和7年)3月21日(金)午後2時(出典:理学療法士国家試験の施行 | 厚生労働省)

2.試験科目、試験時間・出題数、合格基準など

第60回理学療法士国家試験の試験科目、合格基準、試験時間、出題数は以下のとおりです。

筆記試験科目

理学療法士国家試験は、一般問題及び実地問題に分けて出題されます。解答はマークシートによる選択式の出題のみで、5つの選択肢から該当する1つまたは2つを選択します。

| 一般問題 | 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む)、臨床医学大要(人間発達学を含む)、理学療法 |

| 実地問題 | 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む)、理学療法 |

試験時間・出題数

試験は午前と午後に分けて実施され、出題数は午前に100問、午後に100問の計200問、試験時間は合計320分です。

| 午前 | 午後 | |

| 出題数 | 100問(一般問題80問・実地問題20問) | 100問(一般問題80問・実地問題20問) |

| 試験時間 | 2時間40分(9時50分~12時30分) | 2時間40分(14時20分~17時00分) |

配点・合格基準

第60回理学療法士国家試験の配点と合格基準は以下をご参照ください。

第60回理学療法士国家試験の合格発表-合格率、合格基準などの結果-

3.合格基準、合格率の推移、難易度

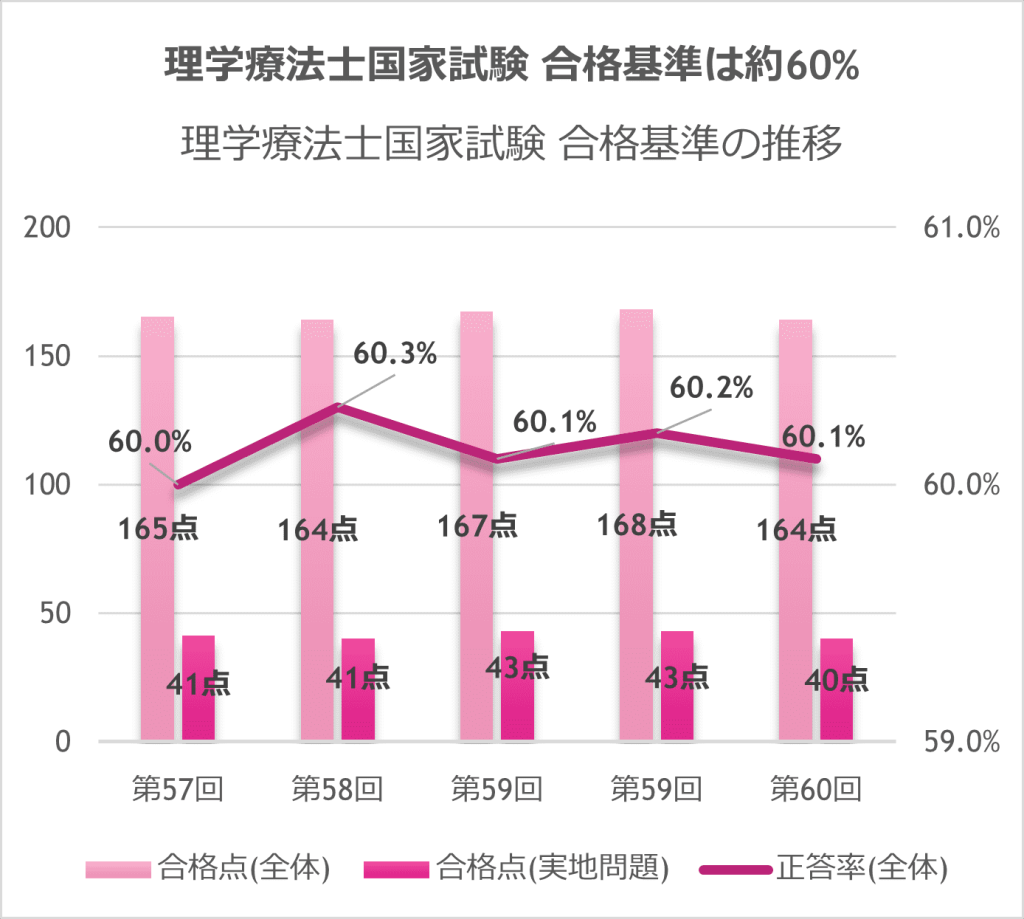

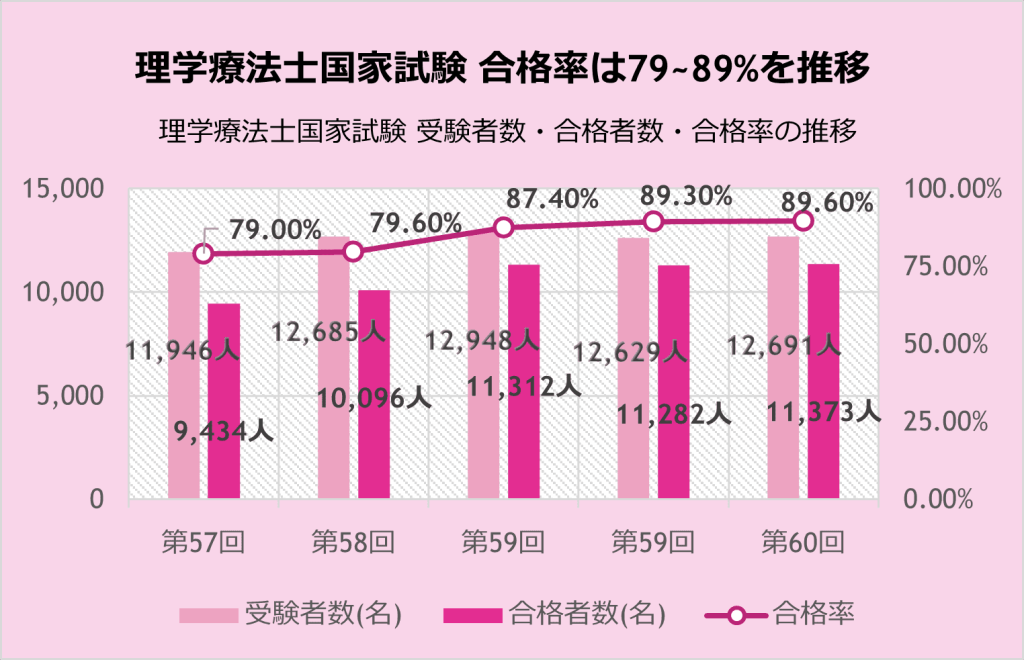

理学療法士国家試験の、過去5年間の合格基準と合格率の推移をみていきましょう。

合格基準の推移

理学療法士国家試験の合格基準は約60%です。採点除外の影響で毎年若干の変動がありますが、第60回までの合格点はほぼ一定です。

(出典:厚生労働省|理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験の合格発表について(第56回、第57回、第58回、第59回、第60回)

合格率の推移

理学療法士国家試験の合格率はおおむね80%前後で推移しており、前回(第60回)は過去5年間で最も高い合格率を記録しました。

(出典:厚生労働省|理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験の合格発表について(第56回、第57回、第58回、第59回、第60回)

前回(第60回)の試験結果

前回の第60回理学療法士国家試験の結果は以下のとおりです。

| 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 | |

| 全体 | 12,691 | 11,373 | 89.6% |

| 新卒 | 12,131 | 11,027 | 95.2% |

| 既卒 | 560人 | 346人 | 61.7% |

理学療法士国家試験の合格率は、新卒者が95%以上である一方、既卒者は約67%と大きな差があります。例年の合格率は約80~90%で、専門の養成施設で必要な知識を習得した受験者が多いため、比較的高い傾向にあります。合格者数は9,000人~10,000人程度で、受験者数は2010年頃から12,000人前後で推移しています。

難易度

理学療法士国家試験の合格率は80%前後ですが、難易度が低いわけではありません。養成施設でカリキュラムをしっかり学び、継続的に勉強すれば約8割が合格しますが、足切り点があるため、最低限の点数確保が必要です。特に実地問題が合否に大きく影響するため、バランスよく解答できる実力が求められます。

4.まとめ

この記事では、国試の日程や概要、合格発表、過去の傾向、難易度などを解説しました。試験科目や配点、合格点の詳細を把握し、過去の合格率の推移を参考に準備を進めることが重要です。国家試験に向けた計画的な対策を通じて、ぜひ合格を目指してください!

これから就職活動をする方は「理学療法士の就職ガイド」を参考にしてください◎

PTOT人材バンクへのよくあるご質問

PTOT人材バンクご利用者様の声(口コミ)

理学療法士(PT)の求人・転職情報はこちら

関連記事

理学療法士(PT)になるためのおすすめ記事をご紹介。